1888年 明治21年7月4日

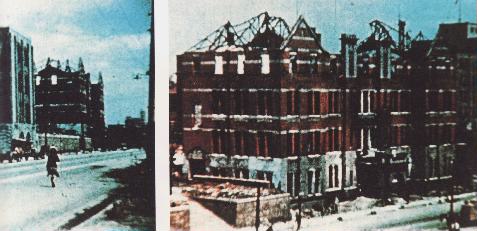

1906年 明治39年4月1日 高等女学校令に則して「相愛高等女学校」と改称 4月10日 相愛女子音楽学校を加設 ※音楽学部の前身です。この年から、2006年でちょうど100年となります。 明治の頃の校舎  1913年 大正2年9月 津村別院境内地の一部が市電用地として大阪市に譲られた ので、新校舎の建築が必要となりました。 資金集めの一環として、音楽会が北浜帝国座で開かれ、九條 武子夫人らも鑑賞されました。  演奏会の様子を伝える朝日新聞の記事 記事全文は、→こちらをクリックして下さい。 1916年 大正5年2月  煉瓦造り4階建て新校舎完成(上・下)

1928年 昭和3年3月31日 相愛女子専門学校の設置が認可されました。 (国文、家政、社会事業科) 1937年 昭和12年4月1日〜 女専(相愛女子専門学校)に音楽科が設置されました。 山田耕筰科長を中心とした女専音楽科が発足しました。 ドイツよりルドルフ・シャビュイ氏、1941年来日のエタ・ ハーリッヒ=シュナイダー女史が、着任されました。  シュナイダー女史着任の様子

古川橋分教場の校舎(上)・校舎内部と女学生たち(下)   この頃の制服(波形白線スカート)のページは、→こちら← をクリックしてご覧下さい。(別ウィンドウが開きます)

大阪音楽大学と合同ステージ(前列・大阪音楽大学/後列・相愛 第1ピアノ・宮崎光子/第2ピアノ・武田邦雄/指揮・加納和夫)  山田耕筰先生の授業風景(昭和14年) 左から、嘉納鉄夫氏、大野開蔵校長、山田先生

交響仏教詩曲「梵音響流」相愛女専生徒出演 (昭和16年4月23日 京都宝塚劇場) (S15卒業生談)一年上の学年と一緒に、広島、岡山へ演奏旅行 に行きました。

1945年 昭和20年3月14日 戦災により、本町校舎は消失してしまいました。

昭和22年頃の学生たちの様子 (S23、24卒業生談)戦中・戦後なので、演奏旅行はして いませんが、21年の夏休み、他大学生と一緒に、少年院・ 拘置所・老人ホームへ慰問に行きました。 また、この頃教員になるには検定試験があり、24年、実技試験の ため上京しました。 1950年 昭和25年6月

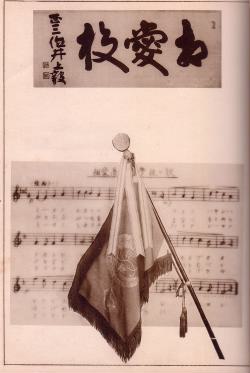

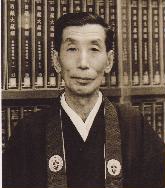

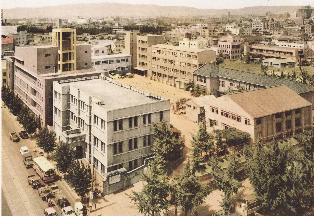

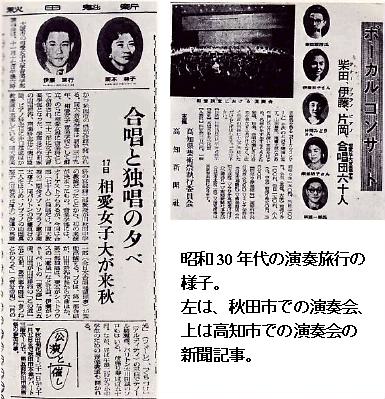

御堂筋でよく知られた、通称「相愛坂」。 昭和35年には、二代目相愛坂に姿を変えます。  昭和34年度アルバムより(左手前、相愛会館 右手前、体育館) 1953年 昭和28年4月1日 短期大学に音楽科増設、高校に音楽課程が開設されました。 1955年 昭和30年3月 相愛女子専門学校は栄光のある歴史を閉ざします。 10月には、子供の音楽教室が開設されます。 1958年 昭和33年1月10日 相愛女子大学音楽学部の設置が認可されます。4月には 山田耕筰先生が、音楽学部長に就任されました。 5月には、創立70周年記念式典が行われ、相愛学園歌 が完成披露されました。 関連ページはこちら→「幻のレコード」発見 完成披露演奏会の様子↑ 作詞 大木惇夫/作曲 山田耕筰 指揮 山田耕筰/独唱 山田真梨子 合唱 音楽科学生・生徒200名 オーケストラ 関西交響楽団(現大阪フィルハーモニー) ↓左から、山田耕筰先生、大木惇夫先生、 亀井勝一郎先生、吉川英治先生(昭和33年)

その2・昭和34年〜昭和40年のページへ続く |